Dr. Saskia Heumann - Kohlenstoff Synthese und Anwendung

- Dr. Saskia Heumann

- Gruppenleiterin

- Kohlenstoff Synthese und Anwendung

- Heterogene Reaktionen

- +49 (0)208 306 - 3701

- saskia.heumann(at)cec.mpg.de

- Raum: 657

Vita

| Diplom | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Dipl. Chem. (2003-2008) |

| Diplom thesis | IFM-GEOMAR, Leibnitz Institut, Maritime Chemistry (2009) |

| Dr. rer. nat. | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Inorganic Chemistry (Prof. Dr. W. Bensch) (2012) |

| Gruppenleiterin | MPI CEC (seit 2012) |

Publications

Full publications list | ORCID | ResearcherID

Selected MPI CEC publications

- Song, F., Straten, J. W., Lin, Y.-M., Ding, Y., Schlögl, R., Heumann, S., Mechler, A. K. (2023). Binder-Free N-Functionalized Carbon Electrodes for Oxygen Evolution Reaction. ChemElectroChem, (10) e202201075, pp. 1-10. doi:10.1002/celc.202201075.

- Choudhury, S. H., Ding, Y., Yi, Y., Rohner, C., Frandsen, W., Lunkenbein, T., Greiner, M., Schlögl, R., Heumann, S. (2022). Oxidation Behavior of Glassy Carbon in Acidic Electrolyte. ChemElectroChem, (9): e202200637, pp. 1-7. doi:10.1002/celc.202200637.

- Ristig, S., Poschmann, M., Folke, J., Gomez-Capiro, O., Chen, Z., Sanchez-Bastardo, N., Schlögl, R., Heumann, S., Ruland, H. (2022). Ammonia Decomposition in the Process Chain for a Renewable Hydrogen Supply. Chemie-Ingenieur-Technik, (94), 1-14. doi:10.1002/cite.202200003.

- Lin, Y., Yu, L., Tang, L., Song, F., Schlögl, R., Heumann, S. (2022). In Situ Identification and Time-Resolved Observation of the Interfacial State and Reactive Intermediates on a Cobalt Oxide Nanocatalyst for the Oxygen Evolution Reaction. ACS Catalysis, 12(9), 5345-5355. doi:10.1021/acscatal.1c05598.

- Fan, H., Folke, J., Liu, Z., Girgsdies, F., Ruland, H., Imlau, R., Ruland,H., Heumann, S., Granwehr, J., Eichel,R.- A., Schlögl, R., Frei, E.,Xing, H. (2021) Ultrathin 2D Fe-Nanosheets Stabilized by 2D Mesoporous Silica: Synthesis and Application in Ammonia Synthesis. ACS Appl. Mater. Inerfaces, 13(25), 30187-30197. doi:10.1021/acsami.1c06771

- Ding, Y., Zhang, L., Gu, Q., Spanos, I., Pfänder, N., Wu, K. H., Schlögl, R., Heumann, S. (2021). Tuning of Reciprocal Carbon-Electrode Properties for an Optimized Hydrogen Evolution. ChemSusChem, 14(12), 2547-2553. doi:10.1002/cssc.202100654.

- Lin, Y., Liu, Z., Yu, L., Zhang, G.-R., Tan, H., Wu, K.-H., Song, F., Mechler, A.K., Schleker, P.P.M., Lu, Q., Zhang, B., Heumann, S. (2021). Overall oxygen electrocatalysis on nitrogen‐modified carbon catalysts: identification of active sites and in situ observation of reactive intermediates Angewandte Chemie International Edition, 60,3299–3306 . https://doi.org/10.1002/anie.202012615

- Wu, K.-H., Zhang, Q., Lin, Y., Ali, M.A., Zhao, S., Heumann, S., Centi, G. (2020). Real‐time CO Detection using a Rotating Gold Ring Electrode: A Feasibility Study ChemElectroChem 7(21), 4417-4422. https://doi.org/10.1002/celc.202001263

- Ding, Y., Zhang, P., Xiong, H., Sun, X., Klyushin, A., Zhang, B., Liu, Z., Zhang, J., Zhu, H., Xiao, Z.-A., Heumann, S., Dai, S. (2020). Tuning Regioselective Oxidation toward Phenol via Atomically Dispersed Iron Sites on Carbon Green Chemistry 22(18), 6025-6032. https://doi.org/10.1039/D0GC01717E

- Ding, Y., Greiner, M., Schlögl, R., Heumann, S. (2020). A Metal Free Electrode: From Biomass Derived Carbon to Hydrogen ChemSusChem 13(16), 4064-4048. https://doi.org/10.1002/cssc.202000714

- Park, H., Uluca-Yazgi, B., Heumann, S., Schlögl, R., Granwehr, J., Heise, H., Schleker, P.P.M. (2020). Heteronuclear cross-relaxation effect modulated by the dynamics of N-functional groups in the solid state under 15N DP-MAS DNP Journal of Magnetic Resonance 312, 106688. https://doi.org/10.1016/j.jmr.2020.106688

- Ding, Y., Gu, Q., Klyushin, A., Huang, X., Choudhury, S.H., Spanos, I., Song, F., Mom, R., Düngen, P., Mechler, A.K., Schlögl, R., Heumann, S. (2020). Dynamic carbon surface chemistry: revealing the role of carbon in electrolytic water oxidation Journal of Energy Chemistry 47, 155-159. https://doi.org/10.1016/j.jechem.2019.12.006

- Kraus, P., Massué, C., Heumann, S., Schlögl, R. (2019). Reliable long-term performance assessment of commercial photovoltaic modules tested under field conditions over 5 years Journal of Renewable and Sustainable Energy 11, 063501. https://doi.org/10.1063/1.5128171

- Lin, Y., Liu, Z., Niu, Y., Zhang, B., Lu, Q., Wu, S., Centi, G., Perathoner, S., Heumann, S., Lu, Y., Su, D.S. (2019). Highly Efficient Metal-Free Nitrogen-Doped Nanocarbons with Unexpected Active Sites for Aerobic Catalytic Reactions ACS Nano. https://doi.org/10.1021/acsnano.9b05856

- Park, H., Schleker, P.P.M., Liu, Z., Kowalew, N., Stamm, T., Schlögl, R., Eichel, R.-A., Heumann, S., Granwehr, J. (2019). Insights on Water Interaction at the Interface of Nitrogen Functionalized Hydrothermal Carbons The Journal of Physical Chemistry C 123(41), 25146-25156. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.9b05323

- Ding, Y., Schlögl, R., Heumann, S. (2019). The role of supported atomically distributed metal species in electrochemistry and how to create them ChemElectroChem 6(15), 3860-3877. https://doi.org/10.1002/celc.201900598

- Lin, Y., Lu, Q., Song, F., Yu, L., Mechler, A.K., Schlögl, R., Heumann, S. (2019). Oxygen Evolution Reaction at Carbon Edge Sites: Activity Evolution and Structure‐Function Relationships Clarified by Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Angewandte Chemie International Edition 58(26), 8917-8921. https://doi.org/10.1002/anie.201902884

- Gu, Q., Ding, Y., Liu, Z., Lin, Y., Schlögl, R., Heumann, S., Su, D. (2019). Probing the intrinsic catalytic activity of carbon nanotubes for the metal-free oxidation of aromatic thiophene compounds in ionic liquids Journal of Energy Chemistry 32, 131-137. https://doi.org/10.1016/j.jechem.2018.07.004

- Rodenas, T., Beeg, S., Spanos, I., Neugebauer, S., Girgsdies, F., Algara-Siller, G., Schleker, P.P.M., Jakes, P., Pfänder, N., Willinger, M., Greiner, M., Prieto, G., Schlögl, R., Heumann, S. (2018). 2D Metal Organic Framework-Graphitic Carbon Nanocomposites as Precursors for High-Performance O2-Evolution Electrocatalysts Advanced Energy Materials 8(35), 1802404. https://doi.org/10.1002/aenm.201802404

- Lin, Y., Wu, K.-H., Lu, Q., Gu, Q., Zhang, L., Zhang, B., Sheng Su, D., Plodinec, M., Schlögl, R., Heumann, S. (2018). Electrocatalytic Water Oxidation at Quinone-on-Carbon: A Model System Study Journal of the American Chemical Society 140(44), 14717-14724. https://doi.org/10.1021/jacs.8b07627

- Düngen, P., Greiner, M., Böhm, K.H., Spanos, I., Huang, X., Auer, A.A., Schlögl, R., Heumann, S. (2018). Atomically dispersed vanadium oxides on multiwalled carbon nanotubes via atomic layer deposition: A multiparameter optimization Journal of Vacuum Science & Technology A 36(1), 01A126. https://doi.org/10.1116/1.5006783

- Ding, Y., Klyushin, A., Huang, X., Jones, T., Teschner, D., Girgsdies, F., Rodenas, T., Schlögl, R., Heumann, S. (2018). Cobalt Bridged with Ionic Liquid Polymer on Carbon Nanotube for Enhanced Oxygen Evolution Reaction Activity Angewandte Chemie International Edition 57(13), 3514-3518. https://doi.org/10.1002/anie.201711688

- Düngen, P., Schlögl, R., Heumann, S. (2018). Non-linear thermogravimetric mass spectrometry of carbon materials providing direct speciation separation of oxygen functional groups Carbon 130, 614-622. https://doi.org/10.1016/j.carbon.2018.01.047

- Straten, J.W., Schlecker., P., Krasowska, M., Veroutis, E., Granwehr, J., Auer, A.A., Hateba, W., Becker, S., Schlögl, R., Heumann, S. (2018). N-Funtionalized Hydrothermal Carbon Materials using Urotropine as N-Precursor Chemistry - A European Journal 24(47), 12298-12317. https://doi.org/10.1002/chem.201800341

- Gu, Q.Q., Lin, Y.M., Heumann, S., Su, D.S. (2017). Nanocarbons for Catalytic Desulfurization Chemistry - An Asian Journal 12(22), 2876-2883. https://doi.org/10.1002/asia.201700995

- Yi, Y.M., Weinberg, G., Prenzel, M., Greiner, M., Heumann, S., Becker, S., Schlögl, R. (2017). Electrochemical corrosion of a glassy carbon electrode Catalysis Today 295, 32-40. https://doi.org/10.1016/j.cattod.2017.07.013

- Lin, Y.M., Wu, K.H., Yu, L.H., Heumann, S., Su, D.S. (2017). Efficient and Highly Selective Solvent-Free Oxidation of Primary Alcohols to Aldehydes Using Bucky Nanodiamond ChemSusChem 10(17), 3497-3505. https://doi.org/10.1002/cssc.201700968

- Düngen, P., Prenzel, M., Van Stappen, C., Pfänder, N., Heumann, S., Schlögl, R. (2017). Investigation of Different Pre-Treated Multi-Walled Carbon Nanotubes by Raman Spectroscopy Materials Sciences and Applications 8, 628-641. https://doi.org/10.4236/msa.2017.88044

- Hävecker, M., Düngen, P., Buller, S., Knop-Gericke, A., Trunschke, A., Schlögl, R. (2017). Restructuring of silica supported vanadia during propane oxidative dehydrogenation studied by combined synchrotron radiation based in situ soft X-ray absorption and photoemission Catalysis Structure and Reactivity 3, 104-111. https://doi.org/10.1080/2055074X.2017.1287535

- Buller, S., Strunk, J. (2016). Nanostructure in energy conversion Journal of Energy Chemistry 25(2), 171-190. https://doi.org/10.1016/j.jechem.2016.01.025

- Buller, S., Heise-Podleska, M., Pfänder, N., Willinger, M., Schlögl, R. (2016). Carbon nanotubes as conducting support for potential Mn-oxide electrocatalysts: Influences of pre-treatment procedures Journal of Energy Chemistry 25(2), 265-271. https://doi.org/10.1016/j.jechem.2016.01.022

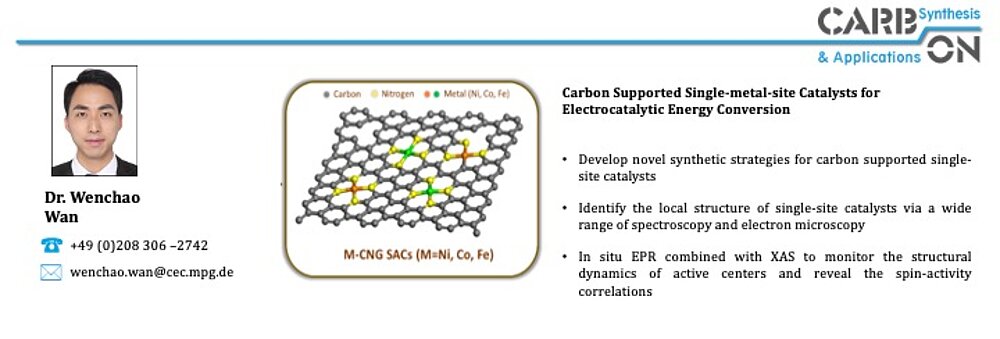

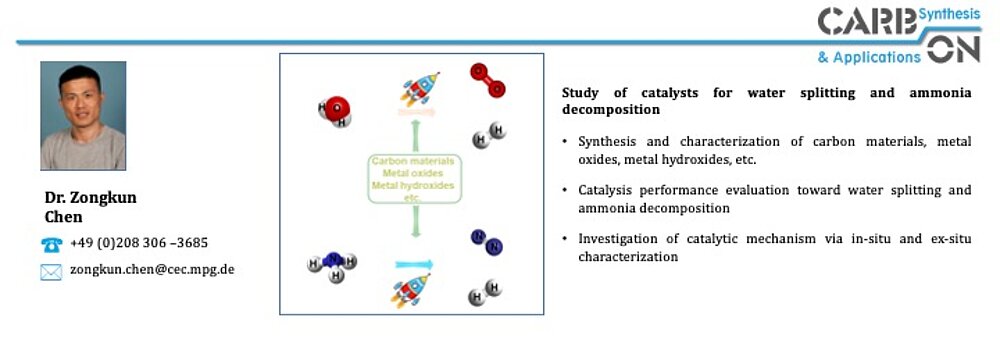

Gruppenmitglieder

Kohlenstoff Synthese und Anwendung

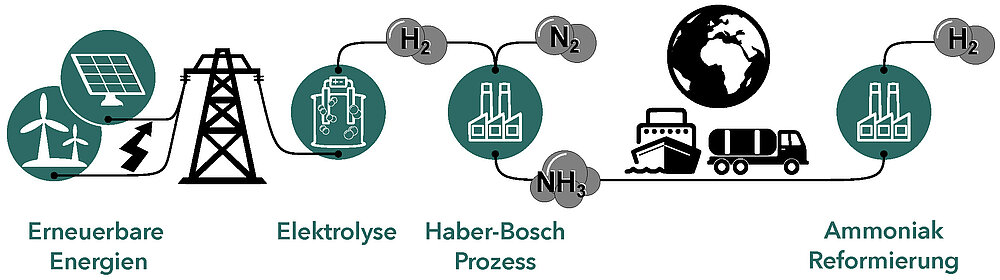

Das Ziel unserer Forschung ist die wissensbasierte Entwicklung fortschrittlicher Katalysatoren und deren Anwendung in verschiedenen energiebezogenen Prozessen. In der Prozesskette, die unsere zukünftige Energieversorgung, basierend auf Wasserstoff (H2) als chemischen Energieträger, ermöglicht, sind zahlreiche Katalysatoren im Einsatz. Die Prozesskette umfasst die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien (in sonnen- und windreichen Regionen), die Nutzung in Elektrolyseuren zur Herstellung von Wasserstoff, dessen Umwandlung im Haber-Bosch-Verfahren mit Stickstoff (N2) zu Ammoniak (NH3) vor Ort, den weltweiten Transport und die Rückgewinnung des Wasserstoffs durch Ammoniakspaltung am gewünschten Zielort.

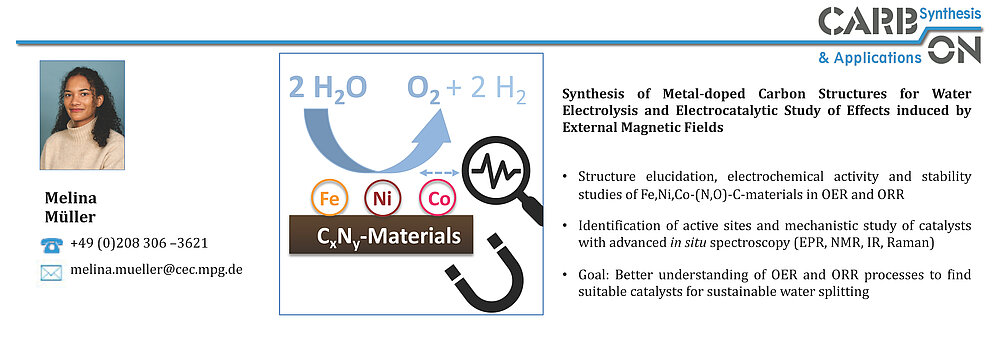

Ein Teil der Arbeit konzentriert sich auf Elektrodenmaterialien hauptsächlich für die Sauerstoffentwicklungsreaktion (OER) in der Wasserelektrolyse. Wir arbeiten an Materialien auf Kohlenstoff- und Nicht-Edelmetallbasis. Die Kohlenstoffsynthesestrategie der Gruppe basiert auf der Verwendung von molekularen Vorläufern und kontrollierbaren Kondensationsreaktionen in flüssiger Phase (Hydrothermalsynthese). Kohlenwasserstoffe wie z.B. Glukose werden für diesen Bottom-up-Ansatz verwendet, um feste hydrothermale Kohlenstoffe zu erhalten. Für großtechnische Produktionen kann später Biomasse als billige und reichlich vorhandene Kohlenstoffquelle verwendet werden. Der Einbau von sauerstoff- oder stickstoffhaltigen funktionellen Gruppen kann durch Variation des anfänglichen Synthese-pH-Wertes oder durch die Zugabe von stickstoffhaltigen Vorläufern wie z.B. Urotropin eingestellt werden. [1] Die Verteilung der sauerstofffunktionellen Gruppen sowie die Morphologie des kohlenstoffhaltigen Produkts wird durch Prozessparameter gesteuert. Die hohe Anzahl an funktionellen Gruppen führt zu intrinsischen Bindungseigenschaften, die die Herstellung von funktionellen Elektroden durch Pressen und thermisches Tempern ermöglichen.[2] Die makroskopische Dimension der Festkörperelektrode erlaubt quantitative analytische Untersuchungen vor, nach und während der elektrochemischen Tests.

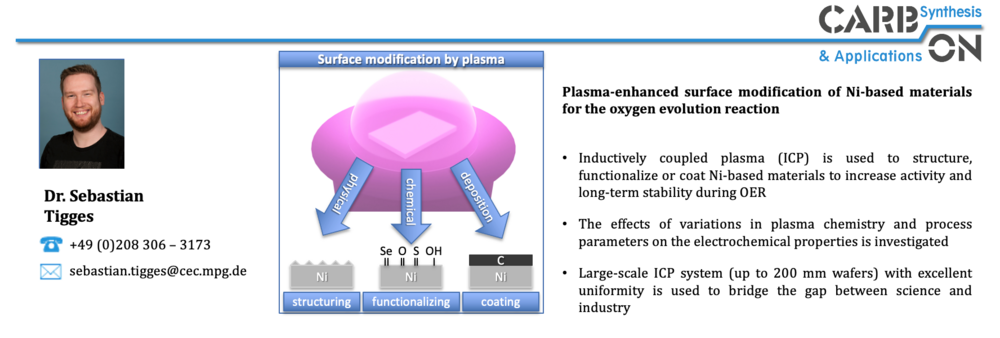

Auch die gezielte Oberflächenmodifikation von Materialien durch eine Plasmabehandlung nach der Synthese wird untersucht, um Nicht-Gleichgewichtsphasen mit verbesserter elektrokatalytischer Leistung zu erzeugen. Die Plasmabehandlung bietet eine kostengünstige und skalierbare Möglichkeit zur prozessunabhängigen Optimierung von Materialien. Die Plasmabehandlung bietet zudem den Vorteil, dass sie relativ einfach und kostengünstig in bestehende großtechnische Prozesse, wie z.B. Rolle-zu-Rolle-Prozesse, integriert werden kann. Im Fokus stehen hier Ni-basierte Materialien, die im Rahmen des PrometH2eus Projektes untersucht werden, das Teil des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten H2Giga Leitprojektes ist.

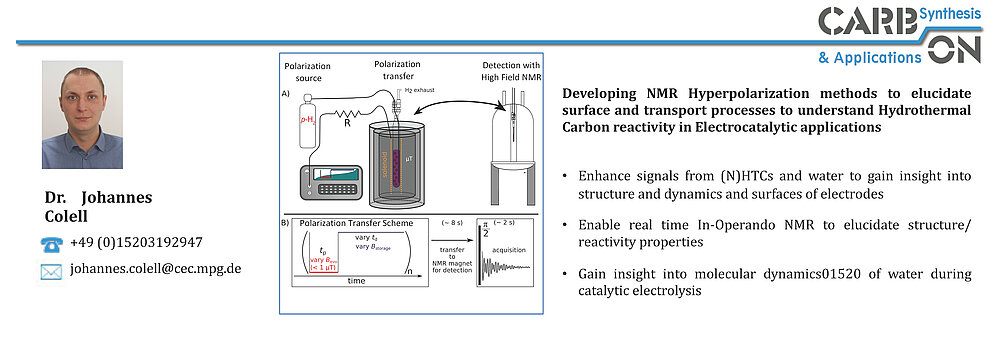

Durch systematische, detaillierte in-situ- und in-operando-Untersuchungen der Elektrodenmaterialien lassen sich Erkenntnisse über Struktur-Eigenschaftsbeziehungen gewinnen, die eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit auf wissensbasierter Ebene ermöglichen. [3, 4, 5] Die Langzeitstabilität ist ein wichtiger Faktor, ebenso wie die Wechselwirkung der Elektrodenoberflächen mit dem Elektrolyten und den darin enthaltenen Verunreinigungen, die ebenfalls im Detail untersucht werden. [6, 7, 8]

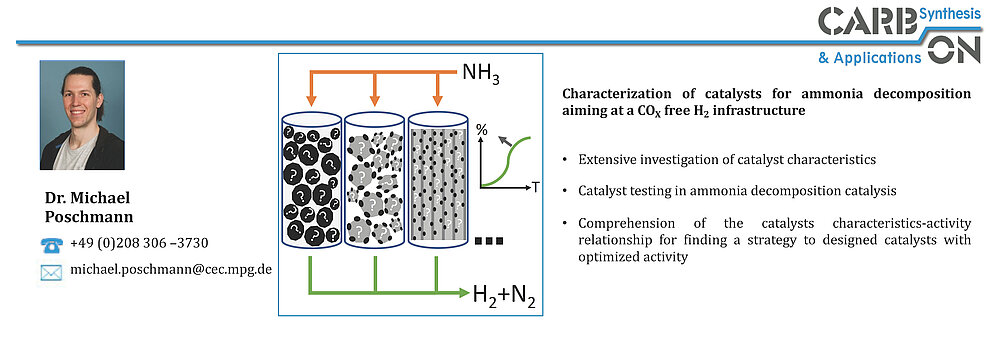

Auf dem Gebiet der Ammoniakzersetzung ist der Einfluss von Kohlenstoffträgermaterialien auf die katalytische Aktivität erkannt worden. Stickstoffdotierte Kohlenstoffe, die als Trägermaterialien für die NH3-Zersetzung bei niedrigen Temperaturen verwendet werden, haben nach mehreren Berichten einen Vorteil gegenüber undotierten Trägern gezeigt. Höhere katalytische Aktivitäten für die NH3-Zersetzung bei 450 °C für Ru auf einem stickstoffdotierten geordneten mesoporösen Kohlenstoff im Vergleich zu Ru auf einem undotierten OMC (onion like carbon), CNT (carbon nanotube) und AC (activated carbon) wurden berichtet. Zusätzlich zu den vorteilhaften Metall-Träger-Wechselwirkungen wurde jedoch auch die Basizität des stickstoffdotierten Trägers als "basischer Promotor" für Ru beschrieben. Basische Promotoren, wie z. B. das Alkalimetall Cs, erhöhen die katalytische Aktivität von Ru als Katalysator in der NH3-Zersetzungsreaktion. Die hydrothermale Karbonisierung (HTC) ist ein bekanntes Verfahren zur Synthese von kohlenstoffhaltigen Materialien, das sich als potenzieller Weg zur Entwicklung von abstimmbaren Kohlenstoffmaterialien aus nachhaltigen Ressourcen wie oben beschrieben erwiesen hat. Die HTC wird bei niedrigen Reaktionstemperaturen (T ≤ 200 °C) durchgeführt und ermöglicht die Dotierung mit Heteroatomen und die Abstimmung des Graphitisierungsgrades durch thermische Behandlung bei höheren Temperaturen. Im Rahmen des AmmoRef Forschungsverbunds im TransHyDE Leitprojekt, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert wird, werden kohlenstoffbasierte Katalysatoren für die Ammoniak Reformierung synthetisiert und in dem Projektverbund untersucht und entwickelt.

Ausgewählte Paper

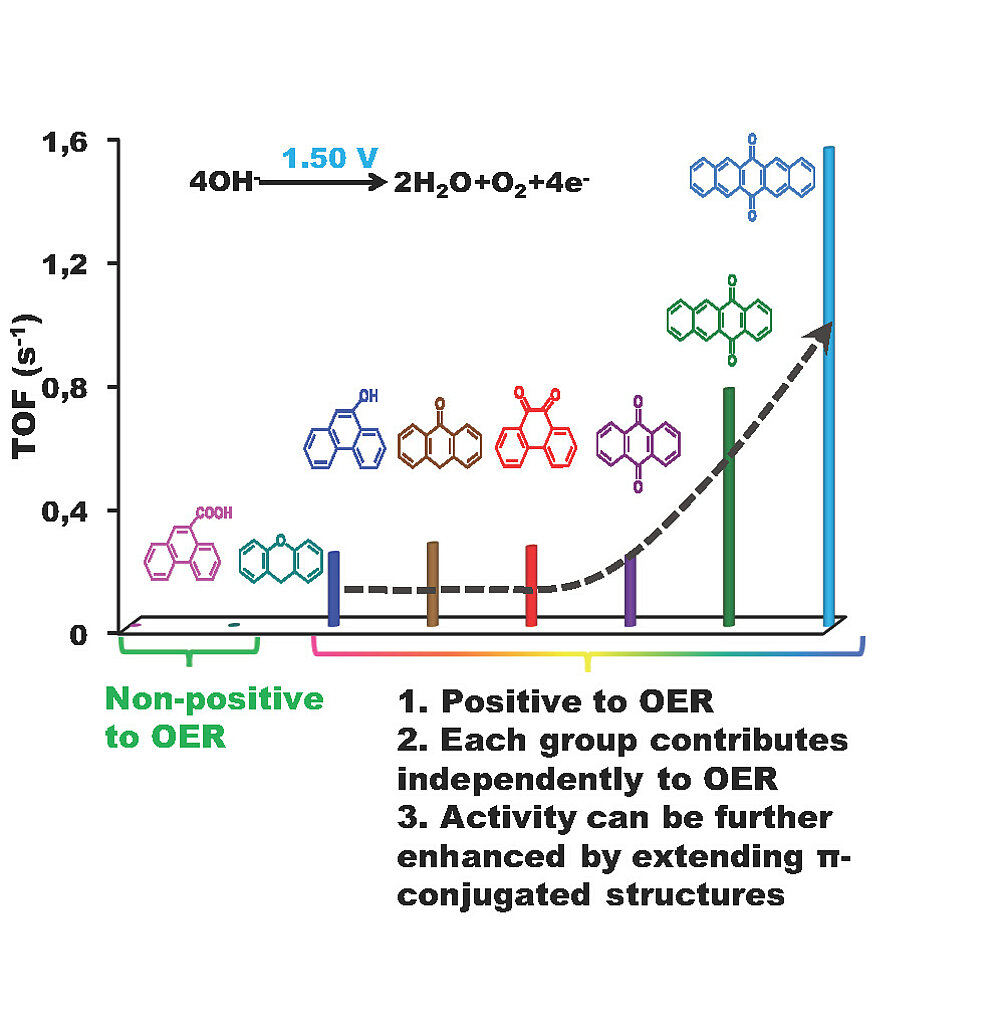

Modellstrukturen wurden auf Oberflächen von typischen Nanokohlenstoffen wie z. B. zwiebel ähnlichen Kohlenstoffen (onion-like carbons, OLC) oder mehrwandigen Kohlenstoff-Nanoröhren (MWCNT) dekoriert, um aromatische Molekül-modifizierte Kohlenstoffsysteme aufzubauen. Chinone am Rand (einschließlich Zickzack- und Sesselchinone) in einem konjugierten π-Netzwerk sind die wahren aktiven Zentren und die Rollen von Ether- und Carboxylgruppen sind während des OER-Prozesses nicht involviert. Der plausible geschwindigkeitsbestimmende Schritt konnte durch H/D-kinetische Isotopeneffekte herausgefiltert werden. Die Umsatzfrequenz pro C=O (∼0,323 s-1 bei η = 340 mV) in 0,1 M KOH und die optimierte Stromdichte (10 mA/cm2 bei 1,58 V gegen RHE) von Chinon-modifizierten Kohlenstoffsystemen sind vergleichbar mit denen von vielversprechenden metallbasierten Katalysatoren.

DOI: 10.1021/jacs.8b07627 J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 14717−14724

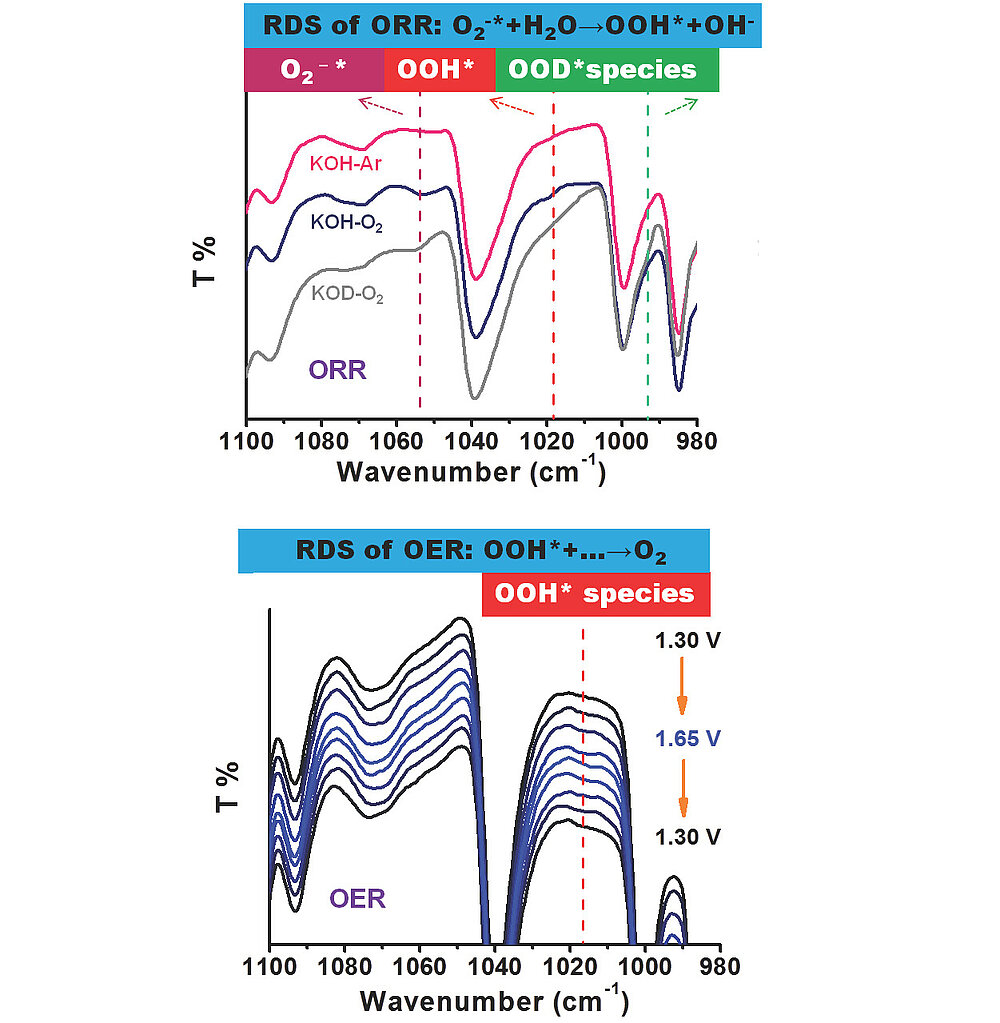

Das mechanistische Verständnis der aktiven Zentren, adsorbierten Zwischenprodukte und geschwindigkeitsbestimmenden Schritte (RDS) von N-modifizierten Kohlenstoffkatalysatoren in der elektrokatalytischen Sauerstoffreduktion (ORR) und der Sauerstoffentwicklung (OER) ist wegen der unvermeidlichen Koexistenz verschiedener N-Konfigurationen und der technischen Beschränkungen bei der Beobachtung gebildeter Zwischenprodukte noch immer umstritten. Hier werden sieben Arten aromatischer Moleküle mit je einer einzelnen N-Spezies als Modellstrukturen verwendet, um die explizite Rolle jeder üblichen N-Gruppe bei der ORR sowie der OER zu untersuchen. Insbesondere wird die dynamische Entwicklung der aktiven Zentren und der wichtigsten adsorbierten Zwischenprodukte einschließlich O2 (ads), Superoxidanion O2-* und OOH* mit In-situ-Spektroskopie beobachtet. Wir schlagen vor, dass die Bildung von *OOH-Spezies aus O2-* (O2-* + H2O OOH* + OH-) ein möglicher RDS während des ORR-Prozesses ist, da die Erzeugung von O2 aus OOH*-Spezies der wahrscheinlichste RDS während des OER-Prozesses ist.

DOI: 10.1002/anie.202012615 Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60 3299-3306

DOI: 10.1002/ange.202012615 Angew. Chem. 2021, 133, 3336-3343

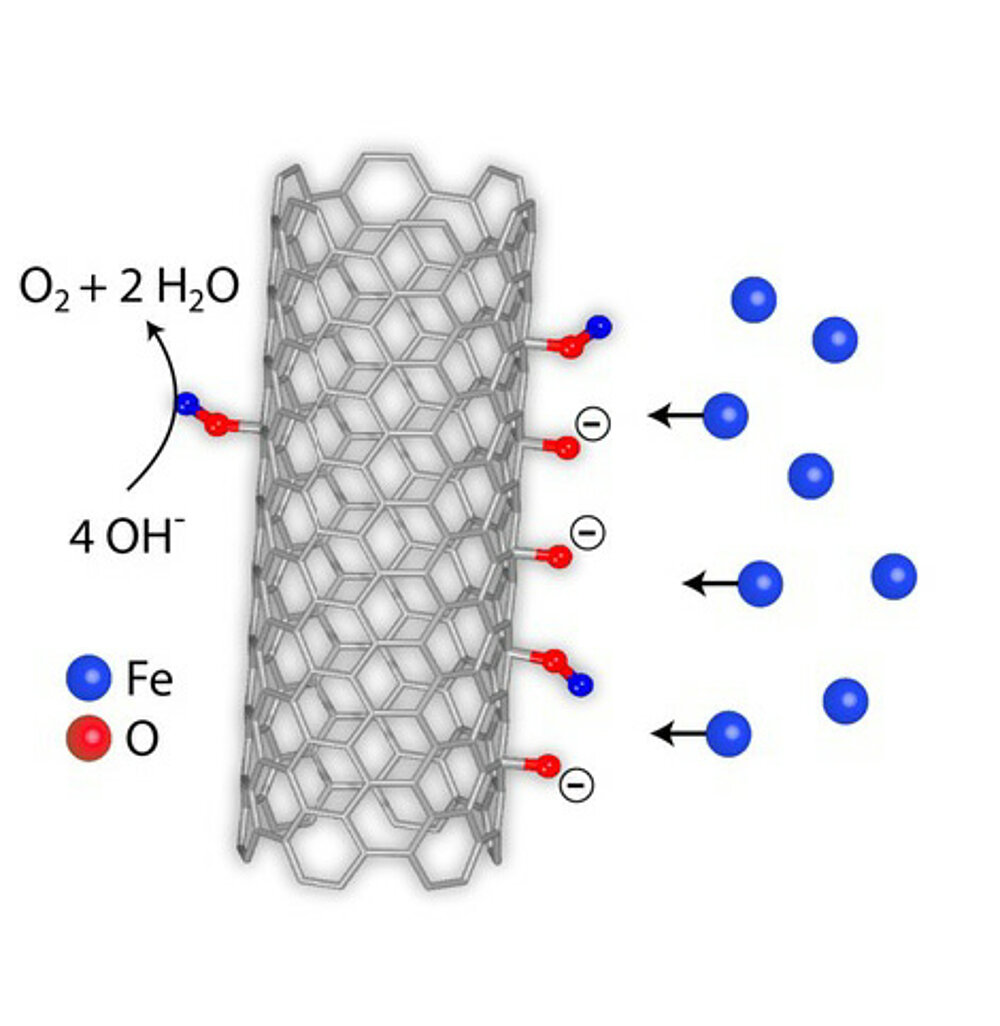

Kohlenstoffmaterialien sind als Elektroden weit verbreitet, aber die mechanistischen Rollen sind aufgrund der Komplexität der Kohlenstoffoberflächenchemie immer noch nicht klar. Wir zeigen, dass intrinsische Materialeigenschaften von Kohlenstoff durch extrinsische Faktoren aktiviert werden müssen. Reiner Kohlenstoff hat keine katalytische Aktivität, wenn er als Elektrode für die elektrokatalytische Wasseroxidation verwendet wird. Die Entwicklung von funktionellen Sauerstoffgruppen auf der Kohlenstoffoberfläche mit steigendem Potential und die anschließende Bildung echter aktiver Stellen mit Eisenverunreinigungen aus dem Elektrolyten wurden bestätigt. Diese in-situ gebildeten aktiven Stellen schützen den Kohlenstoff vor tiefer Oxidation. Dieser beispiellose Befund gibt nicht nur Einblick in die dynamische Entwicklung der Oberflächenchemie von Kohlenstoffelektroden und schärft das Bewusstsein für die Notwendigkeit einer detaillierten Oberflächenanalyse unter operando-Bedingungen, sondern schlägt auch eine Richtung für die Entwicklung skalierbarer und hochleistungsfähiger Elektrodensysteme auf Kohlenstoffbasis für verschiedene elektrochemische Anwendungen vor.

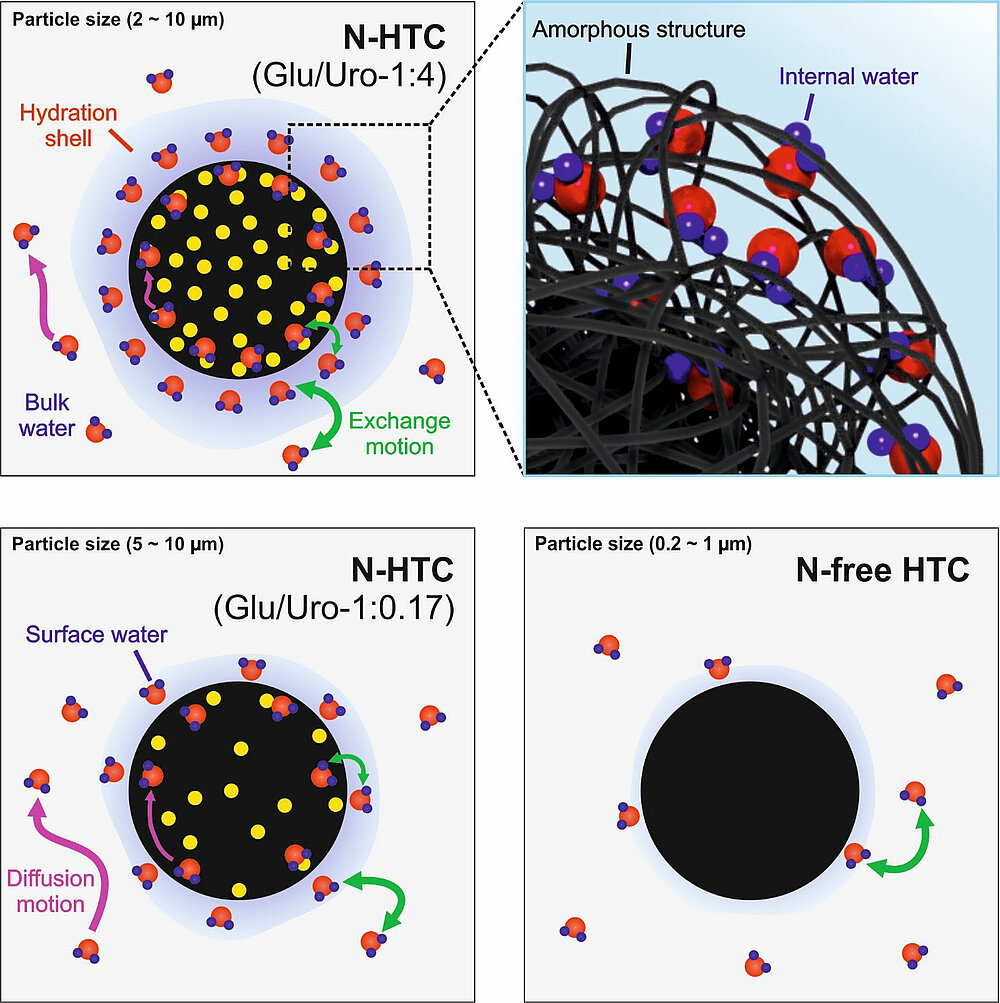

Festkörper-Kernspinresonanz (NMR), longitudinale (T1) Relaxationszeit und Diffusions-NMR wurden eingesetzt, um die Struktur und Wasserdynamik für HTC und Stickstoff-funktionalisierte hydrothermale Kohlenstoff (N-HTC) Proben ((N)-HTC) zu untersuchen. Die Ergebnisse zeigten, dass das Vorhandensein von N-funktionellen Gruppen die Wasserwechselwirkung mit (N)-HTC stärker beeinflusst als die Oberfläche, die Porengrößenverteilung oder sauerstoffhaltige funktionelle Gruppen. Außerdem kann der Grad der Wasserwechselwirkung durch Anpassung der Synthesetemperatur und des Precursor-Verhältnisses eingestellt werden. Die Wasserbewegung wurde in N-HTC stärker gehemmt als in N-freiem HTC, was auf die Existenz einer anders strukturierten Hydratationsschale um N-HTC-Partikel hindeutet. Darüber hinaus zeigen die Diffusionsdaten von Wasser im N-HTC-Material zwei Komponenten, die sich auf der Zeitskala des Experiments (einige zehn Millisekunden) nicht austauschen, was auf einen signifikanten Anteil an langsam mobilem Wasser hinweist, das innerhalb der Struktur von N-HTC existiert. 1H-2H-Isotopenaustausch und Kreuzpolarisations-NMR-Ergebnisse zeigen dieses interne Wasser nur in einer oberflächennahen Schicht der N-HTC-Partikel. Basierend auf diesen Ergebnissen wird ein Modell für die Wechselwirkung von Wasser mit (N)-HTC-Partikeln vorgeschlagen.

DOI: 10.1021/acs.jpcc.9b05323 J. Phys. Chem. C 2019, 123, 25146−25156

Referenzen

[1] Straten, J.W., Schleker, P., Krasowska, M., Veroutis, E., Granwehr, J., Auer, A.A., Hetaba, W., Becker, S., Schlögl, R., and Heumann, S., (2018). N-Functionalized Hydrothermal Carbon Materials using Urotropine as N-Precursor, Chemistry - A European Journal, 24, 12298-12317. https://doi.org/10.1002/chem.201800341

[2] Ding, Y., Zhang, L., Gu, Q., Spanos, I., Pfander, N., Wu, K.H., Schlogl, R., and Heumann, S. (2021). Tuning of Reciprocal Carbon-Electrode Properties for an Optimized Hydrogen Evolution, ChemSusChem. https://doi.org/10.1002/cssc.202100654

[3] Lin, Y., Wu, K.-H., Lu, Q., Gu, Q., Zhang, L., Zhang, B., Su, D., Plodinec, M., Schlögl, R., and Heumann, S., (2018). Electrocatalytic Water Oxidation at Quinone-on-Carbon: A Model System Study, JACS, 140 (44), 14717-14724. https://doi.org/10.1021/jacs.8b07627

[4] Lin, Y., Lu, Q., Song, F., Yu, L., Mechler, A.K., Schlögl, R., and Heumann, S., (2019). Oxygen Evolution Reaction at Carbon Edge Sites: Investigation of Activity Evolution and Structure-Function Relationships with Polycyclic Aromatic Hydrocarbons / Sauerstoffentwicklungsreaktion an Kohlenstoffkanten: Aktivitätsentwicklung und Struktur‐Eigenschafts‐Beziehungen, untersucht anhand polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe, Angew. Chem. Int. Ed. / Angew. Chem., 58 / 131 (26), 8917-8921 / 9010-9014. https://doi.org/10.1002/anie.201902884, https://doi.org.10.1002/ange.201902884

[5] Ding, Y., Klyushin, A., Huang, X., Jones, T., Teschner, D., Girgsdies, F., Rodenas, T., Schlogl, R., and Heumann, S., (2018). Cobalt-Bridged Ionic Liquid Polymer on a Carbon Nanotube for Enhanced Oxygen Evolution Reaction Activity / Ein aktiver und stabiler Cobaltkatalysator für die Sauerstoffentwicklungsreaktion: Polymerisation einer ionischen Flüssigkeit, Angew. Chem. Int. Ed. / Angew. Chem., 130 / 57, 3573-3577 / 3514-3518. https://doi.org/10.1002/anie.201711688, https://doi.org/10.1002/ange.201711688

[6] Yi, Y., Weinberg, G., Prenzel, M., Greiner, M., Heumann, S., Becker, S., and Schlögl, R., (2017). Electrochemical corrosion of a glassy carbon electrode, Catalysis Today, 295, 32-40. https://doi.org/10.1016/j.cattod.2017.07.013

[7] Ding, Y., Gu, Q.Q., Klyushin, A., Huang, X., Choudhury, S.H., Spanos, I., Song, F.H., Mom, R., Dungen, P., Mechler, A.K., Schlogl, R., and Heumann, S. (2020). Dynamic carbon surface chemistry: Revealing the role of carbon in electrolytic water oxidation, Journal of Energy Chemistry, 47: p. 155-159. https://doi.org/10.1016/j.jechem.2019.12.006

[8] Park, H., Schleker, P.P.M., Liu, Z., Kowalew, N., Stamm, T., Schlögl, R., Eichel, R.-A., Heumann, S., and Granwehr, J., (2019). Insights into Water Interaction at the Interface of Nitrogen-Functionalized Hydrothermal Carbons, The Journal of Physical Chemistry C, 123, 25146-25156. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.9b05323

Alumni

| Dr. Sylvia Becker | Dr. Yangming Lin | Dr. Jan Willem Straten |

| Dr. Sakeb Hasan Choudhury | Dr. Zigeng Liu | Fabian Wachholz |

| Dr. Yuxiao Ding | Dr. Heeyong Park | Dr. Shuchang Wu |

| Dr. Pascal Düngen | Dr. Marina Prenzel | Dr. Youngmi Yi |

| Dr. Guillermo Alvarez Ferrero | Dr. Tania Rodenas | Dr. Linhui Yu |

| Dr. Qingqing Gu | Dr. Philipp Schleker | |